付添犬について

司法面接の前後で子どもとふれあいをしたり、面接に付き添ったりします。

虐待などを受けトラウマを抱えた子どもが、事情聴取などでさらなる二次被害を受けないように精神面でサポートします。

また、系統的全身診察や証言の場所に行くことすら難しい子どももいます。そのようなとき、付添犬がそのような場面に行くための後押しになることもあります。

国会で付添犬に関する答弁が行われました

令和4年11月22日の第210回国会・参議院法務委員会で、子どもが裁判所で証言する際に付き添うコートハウスドッグの必要性についての答弁が行われました。

※詳細は会議録の043~051に掲載されています。

付添犬の紹介動画

付添犬の活動

子どもが刑事手続きを受ける際の負担を減らすための支援

「つなっぐ」では、子どもが刑事手続きを受ける際の負担を減らすための支援をしています。子どもが、刑事事件の被害者や証人となる際の支援です。子どもは被害者や証人として、時につらい体験を法廷で話さなければなりません。慣れた環境で話す場合ですら二次被害になると言われますが、大人でも緊張する法廷で、加害者の近くで話すとなれば、子どもには不可逆的な影響が残ってしまう場合があります。

私たちは、早期から支援を開始し、子どもの生活上の支援や適切な医療へのつなぎを行い、支援者として子どもの状態を把握し、医療の手を借りながら子どもの状態を見極めます。そして、子どもの尋問が決まると、法曹関係者、医療者、支援者などで、子どもの福祉に合致する証言方法を協議します。その上で、裁判所に子どもの状態を「上申書」として提出したり、医師の「診断書」や「意見書」を提出したりして、裁判官に子どもへの負担を軽減するように上申します。(刑事訴訟法第157条の4第1項に基づきます。)

子どもの状態が悪い事案では、期日外尋問とビデオリンクを利用してもらい、子どもは加害者から離れた場所で、ビデオの前で証言できるようにします。子どもと同じ部屋には、以前から生活支援をしている付添人や付添犬のほか、付添医師がいる環境になり、安心して証言をすることができます。

神奈川県からの助成金や皆さまからのご寄附により、基本的に無料でご利用いただけます。

付添犬の歴史

アメリカで始まったこの活動は、2012年にCourthouse Dogs ®️Foundation(CDF)が設立されて以来、厳格な基準のもと、アメリカ国内だけでも304頭もの犬たちが活躍しています。(2022年8月時点)

アメリカの活動にならい、日本でも2014年に同様の取り組みがスタートし、現在の付添犬活動に発展してきました。

Courthouse Dog®について

Courthouse Dog®はCourthouse Dogs® Foundation(CDF)のことを指します。この団体は、子どもが裁判所で証言する際などの法的状況で、話をする時の心理的負担を軽減させるために、法廷や司法面接に付き添う特別な訓練を受けた犬(Courthouse Facility Dog)に関わる専門家への教育・研修等を通してこのような犬の普及を行っています。

Courthouse Dogs®はCourthouse Dogs® Foundationが米国で商標権を得ています。

またコートハウスドッグ®はNPO法人子ども支援センターつなっぐが日本で商標権を得ています。コートハウスドッグ®を使用される場合は、つなっぐまでお問合せ下さい。

つなっぐの付添犬認証委員会の活動

つなっぐの付添犬認証委員会(前コートハウスドッグ®️準備委員会)は、2014年よりCDFと緊密な連携を取り、日本への安全かつ効果的な付添犬導入のための情報共有を行っています。日本でこの「付添犬」の派遣をしている団体はつなっぐだけです。

付添犬は、獣医学的に健康であることや攻撃性がないことはもちろん、包容力のある穏やかな犬で、一般の犬が入ることのできない施設でも落ち着いて行動ができ、指示に適切に従う、などの十分な行動学的な安全性が求められます。

犬への厳正な審査とハンドラーに対する研修教育などを経た上で、付添犬活動を行っています。現在、提携する2団体の社会福祉法人日本介助犬協会と公益社団法人 日本動物病院協会(JAHA)から、それぞれの専門団体で認定を受けた犬とハンドラーが、さらに付添犬認証委員会の認証を受けて、内容やニーズに合わせて活躍しています。

付添犬になるまで

社会福祉法人日本介助犬協会から派遣される「付添犬」は、介助犬としての基本的なトレーニングを終えた犬のうち、「付添犬」の適性のある犬が活躍しています。

公益社団法人日本動物病院協会から派遣される「付添犬」は、家庭で大事に育てられ温かい愛情を注がれた犬が、学校や病院にボランティア活動として訪問をするなかで、「付添犬」としての適性を認められた犬が活躍しています。そして、すべての「付添犬」は、飼い主や獣医からの適切な健康管理を受けて派遣されています。

これまでに認証を受けた付添犬たち(一部)

付添犬とハンドラー・団体の選定について

付添犬認証委員会は、付添犬の質の確保、適正な運用、日本における付添犬の普及啓発を行う組織です。Courthouse Dogs®️Foundationと密に連携を取りながら、日本の現状に即した切れ目のない支援を実現するために、セラピードッグとファシリティドッグの2種類の付添犬を場面に応じて派遣しています。

日本で付添犬を認証しているのは、付添犬認証委員会(前コートハウスドッグ®️準備委員会)のみです。当法人は、米国Courthouse Dogs®️ Foundationの制度に則って、付添犬を認証しております。類似の活動については認められていません。

付添犬認証委員会メンバー

| 新井 康祥 | 楓の丘こどもと女性のクリニック院長 児童精神科医 |

|---|---|

| 高柳 友子 | 社会福祉法人日本介助犬協会 理事長 医師 |

| 丸山 洋子 | 名古屋市中央児童相談所 児童精神科医 |

| 水上 言 | 社会福祉法人 日本介助犬協会 常務理事/ゼネラルマネージャー |

| 山本 真理子 | 帝京科学大学 准教授 |

| 吉田 尚子 | 公益社団法人日本動物病院協会 理事 NPO法人CANBE 理事 獣医師 |

| 飛田 桂 | 飛田桂法律事務所 弁護士 |

ハンドラーさんの声

公益社団法人日本動物病院協会所属 ハンドラー さんのみやさん

初めて付添犬の活動をしたのは2年程前でしょうか。フランなら大丈夫と彼女を信じ、お子さん達とのふれあいや実際の調書の場での参加を致しました。フランはお子さんと遊んだり、調書の際は横に伏せて寝ているだけで特に何をするわけではありませんが、きっとお子さんの心の支えにはなっていると感じます。何も喋らない犬ですが、だからこそ心にグッと「ついてるから、大丈夫!」と無言の応援をしているのだと思います。子どもたちは、時々フランに目を落としたりして、きっと姿を確認する事で少し落ち着いてお話ができるのかも知れません。犬の底知れぬ深い愛情で、少しでも心に寄り添うことができたらと、私は毎回後方から応援しています。

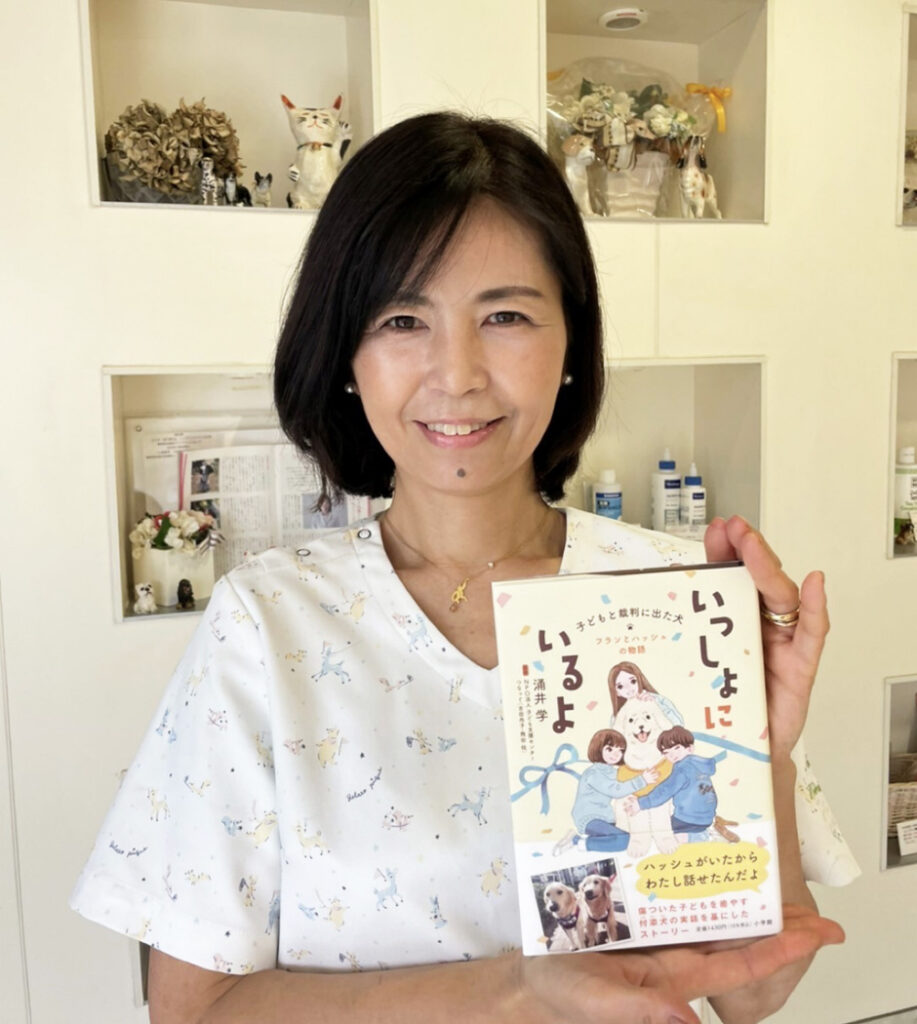

サポート団体の方の声

日本動物病院協会 理事 / NPO CANBE 理事

獣医師 吉田尚子さん

社会福祉法人 日本介助犬協会

常務理事/ゼネラルマネージャー 水上言さん

司法面接や裁判など、お子さんが自らの言葉で被害を説明しなくてはならない時、大人でさえ辛い場面で、足元で付添犬が熟睡しすやすや寝息をたてる姿は、本当に心がふっと軽くなるような救いの存在です。

犬だからこその力が、お子さんの一歩踏み出す勇気になり、力になることを実感しています。

ふわふわした毛。ぬくもりのある体温。そんな付添犬の存在が、裁判などの一時的な場面だけでなく、お子さんのその後の人生にも温かい記憶として寄り添い続ける存在になれたらとも願っています。

「つなっぐ」は「関係機関をつなぎ、タッグを組む」という意味がこめられていますが、私たちはつなっぐとタッグを組み、必要とするお子さんの元に付添犬を派遣します。

子どもを守るためのあらゆる支援がお子さんに届くように、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

付添犬活動は、赤い羽根福祉基金 特別プログラム「被害者やその家族等への支援活動助成」の助成を受けて行っています。ご寄付くださった皆さま、ありがとうございます。

いつでもどこでも、子どもに寄り添いながら、リラックスして過ごしてくれます。慣れない場所で辛い話をしなければならない時も、緊張がほぐれます。

付添犬の活動を広めるための活動も、付添犬とともに行っています。またSNSやメールマガジンでも定期的に活動を配信しています。